在部署边缘计算设备时,需结合边缘计算 “靠近数据源头、低延迟、分布式、资源受限” 的核心特性,从硬件适配、软件架构、数据管理、网络稳定、可靠性保障等多维度综合考量,确保设备既能满足业务需求,又能应对边缘场景的复杂挑战。以下是关键注意事项,按核心维度分类说明:

一、硬件选型:匹配边缘场景的 “环境适应性” 与 “资源平衡”

边缘设备的硬件是基础,需优先解决 “环境耐受度” 和 “算力 - 能耗 - 成本” 的平衡问题,避免因硬件不适配导致部署失败或运维成本激增。

环境适应性设计

边缘设备常部署于工业车间(高温、振动、粉尘)、户外场景(低温、雨雪、电磁干扰)、交通枢纽(冲击、电压波动)等非标准机房环境,需重点关注:

防护等级:如工业场景需符合 IP65/IP67(防尘防水),户外设备需具备抗紫外线、耐高低温(-40℃~70℃)能力;

物理结构:采用加固型外壳(如金属材质)、抗振动设计(如防震脚垫、加固接口),避免因环境振动导致硬件松动;

电源适配:支持宽电压输入(如 DC 12V~48V),应对工业 / 户外场景的电压波动,部分场景需备用电源(如锂电池)应对断电。

算力与资源的精准匹配

边缘设备不同于云端服务器,算力、存储、内存资源有限,需避免 “算力过剩浪费成本” 或 “算力不足无法支撑业务”:

算力选型:根据业务需求(如简单数据过滤、AI 推理、实时控制)选择芯片,例如:

轻量业务(如传感器数据采集):采用 ARM 架构芯片(如树莓派、NVIDIA Jetson Nano);

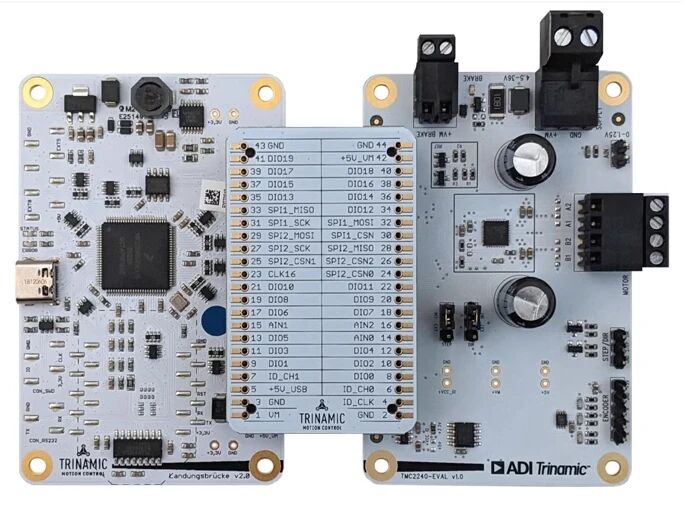

中高负载业务(如工业 AI 质检、视频分析):采用边缘专用处理器(如 Intel Atom、NVIDIA Jetson AGX)或 FPGA(适配低延迟实时计算);

存储适配:优先选择工业级存储(如 eMMC、SSD,避免机械硬盘在振动环境下故障),容量按 “本地缓存 + 增量上传” 需求设计(如仅缓存 1-3 天热数据,避免存储过载);

接口兼容性:需支持边缘场景的常见接口,如工业总线(RS485、Modbus、Profinet)、物联网接口(LoRa、NB-IoT、5G)、以太网(千兆 / 万兆网口),确保能接入传感器、控制器、摄像头等终端设备。

二、软件与系统架构:轻量化、可扩展、易部署

边缘设备的软件架构需解决 “资源受限下的高效运行” 和 “分布式节点的统一管理” 问题,避免因软件臃肿导致性能瓶颈或运维混乱。

轻量化操作系统与运行环境

边缘设备内存 / 存储有限,需摒弃传统重量级 OS(如 Windows Server),选择轻量化系统:

操作系统:优先采用裁剪版 Linux(如 Ubuntu Core、Buildroot)、边缘专用 OS(如 Azure Sphere、AWS IoT Greengrass Core),或实时操作系统(RTOS,如 FreeRTOS,适用于毫秒级实时控制场景);

运行框架:采用容器化技术(如 Docker、containerd)或轻量级虚拟化(如 KVM Lite),实现应用的隔离部署与快速迭代;对于大规模边缘集群,可使用边缘编排工具(如 K3s、OpenYurt,是 Kubernetes 的轻量化版本,适配边缘资源)。

应用与业务的适配性

边缘应用需 “本地化处理核心逻辑”,减少对云端的依赖,避免网络延迟影响业务:

功能拆分:将 “实时处理”(如工业设备异常检测、交通信号控制)部署在边缘,“非实时分析”(如月度数据报表、长期趋势预测)上传至云端;

轻量化应用:开发边缘专用应用时,需优化代码体积(如采用 Go/Rust 语言替代 Java)、减少内存占用(如避免频繁创建线程),确保在资源受限设备上稳定运行。

三、数据管理与安全:解决 “边缘数据的价值与风险”

边缘设备会产生大量实时数据(如传感器数据、视频流),需平衡 “数据处理效率” 与 “数据安全风险”,避免数据泄露或丢失。

数据处理策略

边缘带宽有限,需避免 “全量上传数据” 导致网络拥堵,核心是 “本地过滤 - 增量上传 - 按需存储”:

本地预处理:在边缘设备上完成数据清洗(过滤噪声数据、补全缺失值)、数据降维(如视频帧抽帧、传感器数据采样)、特征提取(如提取设备运行关键指标),仅将 “有价值的数据”(如异常数据、关键业务指标)上传至云端;

数据存储分级:本地存储 “热数据”(如近 1 小时实时数据,用于应急查询),云端存储 “冷数据”(如历史数据,用于长期分析),避免边缘设备存储过载。

全链路数据安全

边缘节点分布广(如户外基站、工业车间设备),易受物理篡改或网络攻击,需构建 “设备 - 传输 - 存储” 全链路安全防护:

设备安全:采用硬件加密芯片(如 TPM 2.0)确保设备身份唯一,禁止未授权设备接入;设置物理访问控制(如设备锁、开机密码),防止物理篡改;

传输安全:采用加密传输协议(如 TLS 1.3、MQTTs),避免数据在边缘与云端 / 边缘节点间传输时被窃取;对高敏感数据(如工业控制指令)进行端到端加密;

存储安全:本地数据采用加密存储(如 AES-256 加密),定期清理无效数据;云端同步数据时,通过 “数据校验码”(如 MD5、SHA256)确保数据完整性,避免传输丢失。

四、网络部署:应对 “边缘网络的不稳定性”

边缘场景的网络环境复杂(如工业车间无线信号干扰、户外网络覆盖不均),需确保设备 “联网稳定、传输高效、协同可靠”。

网络类型与适配

根据场景选择合适的网络接入方式,优先保障 “低延迟” 和 “高可用”:

固定场景(如工业车间、基站):采用有线网络(如千兆以太网)为主,无线(Wi-Fi 6、5G)为备份,避免无线干扰导致断连;

移动场景(如自动驾驶车辆、物流机器人):采用 5G(低延迟、高带宽)或 LoRa(广覆盖、低功耗),支持网络切换(如从 5G 切换至 Wi-Fi)时的业务连续性;

弱网场景(如偏远地区传感器):采用低带宽传输技术(如数据压缩、增量同步),或边缘节点间组网(如 Mesh 网络),实现数据 “多跳传输” 至云端。

边缘节点协同

当边缘设备数量较多(如工业园区内数百个传感器节点)时,需解决 “节点间数据共享” 和 “负载均衡” 问题:

分布式协同:采用边缘节点集群(如基于 EdgeX Foundry 标准的节点互联),实现节点间数据互通(如 A 节点的温度数据共享给 B 节点的控制逻辑),减少对云端的依赖;

负载均衡:通过边缘编排工具(如 K3s)动态分配任务(如将视频分析任务分配给空闲节点),避免单一节点因负载过高宕机。

五、可靠性与容错:保障 “无人值守场景的持续运行”

边缘设备多部署于无人值守场景(如户外基站、偏远地区传感器),需具备 “故障自恢复” 和 “冗余备份” 能力,避免单点故障导致业务中断。

硬件与软件容错

硬件冗余:关键部件(如电源、网卡)采用双备份设计(如双电源供电、双网卡冗余),某一部件故障时自动切换至备用部件;

软件自恢复:通过 “看门狗(Watchdog)” 机制监控设备运行状态(如 CPU 使用率、内存占用),若出现死机或卡顿,自动重启设备;采用 “应用自动重启” 策略(如通过 systemd、supervisord 工具),确保边缘应用崩溃后快速恢复。

数据容错

本地数据备份:重要数据(如设备配置、历史异常记录)在边缘设备本地进行多副本存储(如 2-3 个副本),避免硬件损坏导致数据丢失;

云端数据同步:定期将边缘数据同步至云端(如每小时同步一次),并记录同步日志,若边缘设备故障,可从云端恢复数据。

六、运维与标准化:降低 “分布式节点的管理成本”

边缘设备分布散、数量多(如一个城市的 thousands 个物联网终端),传统 “现场运维” 成本极高,需通过 “远程运维” 和 “标准化” 提升管理效率。

远程运维能力

构建边缘设备的远程监控与管理平台,实现 “可视化监控、远程操作、批量升级”:

状态监控:实时采集设备运行指标(CPU、内存、网络、温度),通过仪表盘(如 Grafana)可视化展示,设置阈值告警(如 CPU 使用率超 90% 时触发短信 / 邮件告警);

远程操作:支持远程登录(如 SSH、Web 控制台)、文件传输(如 SFTP)、命令执行(如远程重启、配置修改),避免现场运维;

批量升级:通过 OTA(Over-The-Air)技术实现固件 / 应用的批量升级(如采用 AWS IoT OTA、Azure IoT Device Update),并支持 “灰度升级”(先升级部分设备,验证无问题后全量升级),避免升级故障扩散。

标准化与兼容性

边缘设备多来自不同厂商,需通过标准化降低集成难度,避免 “厂商锁定”:

硬件接口标准化:遵循工业标准(如 Modbus、OPC UA)或物联网标准(如 LoRaWAN、NB-IoT),确保不同厂商的传感器、控制器可接入同一边缘设备;

软件平台标准化:采用开源边缘框架(如 EdgeX Foundry、OpenEdge)或行业标准(如 ETSI MEC,多接入边缘计算标准),确保边缘设备与云端平台(如 AWS IoT、阿里云 IoT)的兼容性,便于后续扩展。

七、能耗管理:适配 “低功耗场景的续航需求”

部分边缘设备(如户外无线传感器、便携式监测设备)依赖电池供电,需通过 “低功耗设计” 延长续航,避免频繁更换电池。

硬件低功耗

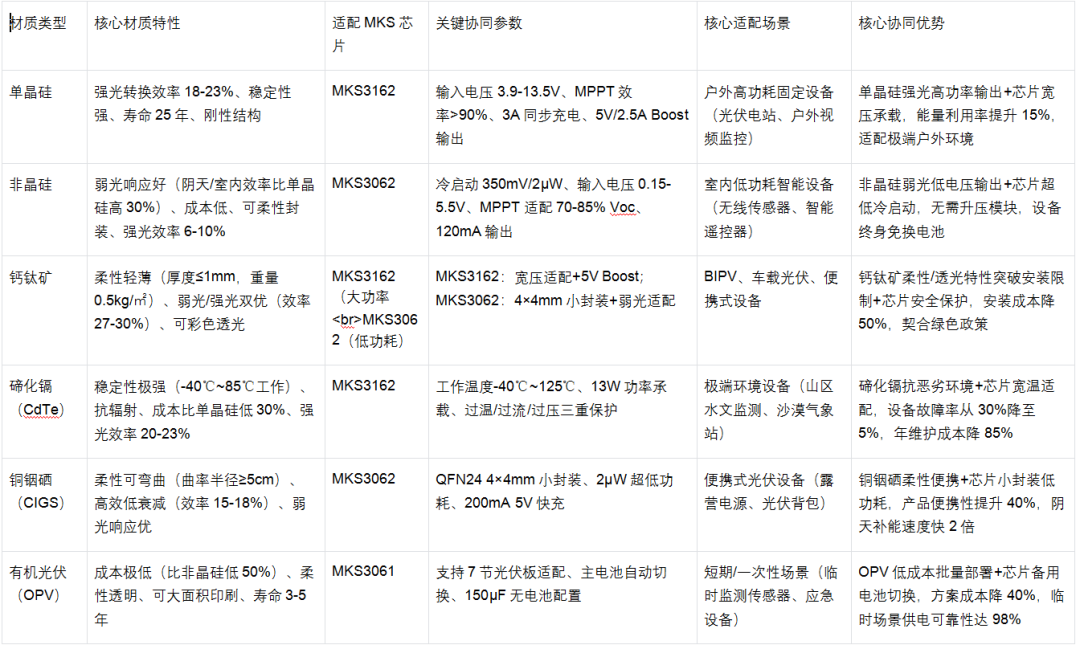

芯片选型:优先选择低功耗芯片(如 ARM Cortex-M 系列,休眠电流可低至 μA 级别);

动态功耗调节:采用 “按需唤醒” 策略(如传感器仅在需要采集数据时唤醒,采集完成后进入休眠模式),减少无效能耗;

外设控制:关闭未使用的外设(如未接入设备时关闭 USB 接口、Wi-Fi 模块),通过硬件开关控制高功耗部件(如摄像头、显示屏)。

软件低功耗

任务调度优化:减少 CPU 唤醒频率(如合并高频任务,避免频繁上下文切换);

网络传输优化:减少数据传输次数(如将 1 分钟一次的传感器数据合并为 5 分钟一次传输),采用低功耗网络(如 LoRa、NB-IoT,相比 Wi-Fi 能耗降低 10-100 倍)。

总结

部署边缘计算设备的核心是 “以场景为导向”—— 需先明确业务需求(如低延迟、低功耗、高可靠)和部署环境(如工业、户外、移动),再从硬件适配、软件架构、数据安全、网络稳定、运维管理等维度逐一突破。最终目标是让边缘设备既能 “高效处理本地数据、降低云端依赖”,又能 “稳定运行、易于管理、控制成本”,真正发挥边缘计算在实时性、安全性、带宽优化上的核心价值。

审核编辑 黄宇